最近では郊外型の大型ショッピングモールが進出し、スーパーなどの店舗の大型化も相まって収容台数の多い駐車場を持つ店が多くなりましたが、それに伴い駐車場内での事故に関するご相談も増えています。

今回は、駐車場内での事故のうちもっとも典型的な事故類型である、通路の交差部分での四輪車同士の出会い頭事故に関する過失割合について、別冊判例タイムズ38号をもとに説明していきたいと思います(なお、類似のものとしてT字路交差部分での事故類型がありますが、今回は割愛します)。

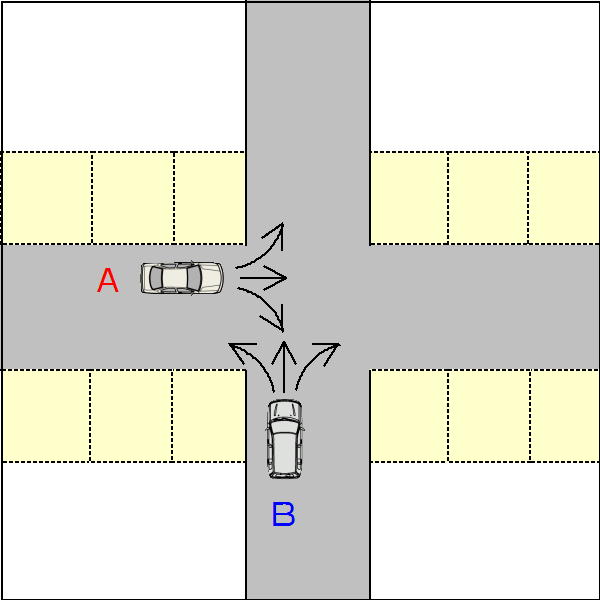

駐車場内の交差部分における四輪車同士の出会い頭事故については、直進・右折・左折の区別なく、双方の過失割合は50:50が基本とされています。

交差部分に入ろうとし、あるいは交差部分を通行する自動車は、お互いに他の自動車が通行することを予想して安全を確認し、交差部分の状況に応じて他の自動車との衝突を回避できるような速度・方法で通行する注意義務があり、そのような注意義務の程度はお互いに同等であると考えられているからです。

もっとも、以下のようなケースでは、このような基本的な過失割合が修正されることがあります。

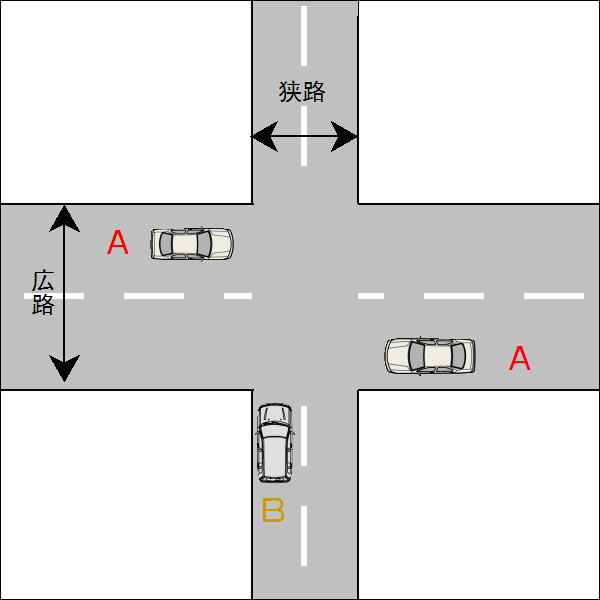

狭い方の通路を進行していた車両に対して+10%

広い通路は狭い通路に比べて通行量が多いことが想定されますから、狭い通路から交差部分に入ろうとする車両は、広い通路を通行している車両よりも注意すべきであると考えられているためです。

ちなみに、「明らかに広い」とは、運転者が、通路の交差部分の入口において通路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものを言うとされていますので、ぱっと見て、そこまで違いが分からないような場合にはこの修正要素には当てはまりません。

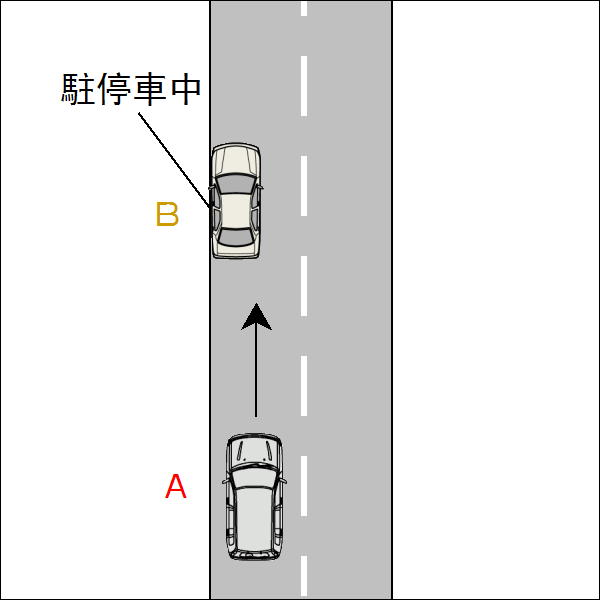

標示に違反した側に+15~20%

一時停止や通行方向の標示は、駐車場の設置者が通路の構造や状況を考慮して安全のため設置したものですから、駐車場内を通行する車両はその指示に従うべきですし、このような場合、通行車両は他の車両も設置者の指示に従うことを期待していますので、従わなかった者には著しい過失があるとして過失割合が修正(加算)されます。

なお、一時停止等に対する違反行為があったほかに、狭路・広路の修正要素にも追加で当てはまる場合(たとえば、Aに一時停止違反があり、かつ、A側が狭路だったケース)には、2つの違反をまとめて20%の修正がかかります(Aに+20)。

「著しい過失」がある側に+10%

「重過失」がある側に+20%

運転者に「著しい過失」、「重過失」がある場合には、上記のとおり修正がなされます。

「著しい過失」、「重過失」の具体例は以下の通りです(なお、一時停止・通行方向標示等違反も「著しい過失」の一つとされています)。

1 著しい過失

=事故態様ごとに通常想定されている程度を越えるような過失

①脇見運転などの著しい前方不注視

②著しいハンドル・ブレーキ操作の不適切

③携帯電話などを通話のために使用したり画像を注視しながらの運転

④他方の車両が明らかに先に交差部分に入っていた場合(※1)

⑤交差部分の手前で減速しなかった場合(※2)

⑥酒気帯び運転(※3) など

※1 先入した車両に一時停止等の違反がある場合には適用しない。

※2 交差部分の手前で急ブレーキをかけた場合は減速したとは扱わない。

※3 血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上が罰則の対象ですが、罰則の適用のない程度の酒気帯びも対象となります。

2 重過失

=故意に比肩する重大な過失

①酒酔い運転(酒気を帯びた上、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転)

②居眠り運転

③無免許運転

④過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で運転 など

なお、公道上の事故においては、一定の速度超過は「著しい過失」や「重過失」に該当するとされていますが(「交通事故における「著しい過失」と「重過失」の意味は?~交通事故⑧~」)、別冊判タ38号では、この事故類型でその点が明示されていません。

駐車場内においては低速での通行が想定されているためではないかと思いますが、制限速度が標示されている駐車場もありますし、そもそも、駐車場だからという理由だけで車両速度が過失に影響しないというのは常識に反するため、想定される範囲を大幅に超えた速度で駐車場内を走行した場合には、その程度に応じて過失割合に影響があるのではないか思われます(ちなみに、通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との間の接触事故では、標示された上限速度を目安に、その超過の程度に応じて「著しい過失」又は「重過失」による修正をするとされています)。

弁護士 平本 丈之亮